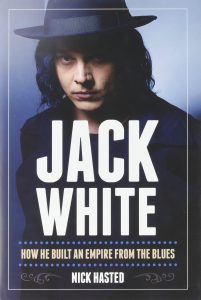

Nick Hasted ist ein britischer Musikjournalist und hat mit „The Kinks: You really got me“ (2011) und „The dark Story of Eminem“ (2003) bereits zwei musikhistorische Monographien vorgelegt. Seine neueste Publikation beschäftigt sich nun mit dem US-amerikanischen Ausnahmemusiker, Produzenten und Konzeptkünstler Jack White. Der Untertitel der englischen Originalausgabe ergänzt „How he built an Empire from the Blues“.

Nick Hasted ist ein britischer Musikjournalist und hat mit „The Kinks: You really got me“ (2011) und „The dark Story of Eminem“ (2003) bereits zwei musikhistorische Monographien vorgelegt. Seine neueste Publikation beschäftigt sich nun mit dem US-amerikanischen Ausnahmemusiker, Produzenten und Konzeptkünstler Jack White. Der Untertitel der englischen Originalausgabe ergänzt „How he built an Empire from the Blues“.

Das Buch ist in 15 Kapitel unterteilt, die mit Lebensstationen und Albentiteln überschrieben sind. Hasted arbeitet sich chronologisch durch Whites Biographie, er beginnt erwartungsgemäß mit seiner Kindheit als elftes Kind und siebter Sohn einer großen Familie und den damit einhergehenden besonderen Lebensbedingungen. Die persönlichen Entwicklungen finden statt in Detroit, einem vom wirtschaftlichen Niedergang geprägten, ehemaligem Industriestandort, der ab Ende der1980er Jahre dem Untergang geweiht zu sein schien. Hasted erzählt gut informiert von Whites Jugend und Schulzeit, seiner kurzen Zeit an einem College und der Ausbildung und Arbeit als Polsterer. Mit 19 gerät White an einen biographischen Wendepunkt, innerhalb kürzester macht er sich selbständig, heiratet und agiert als Sänger und Gitarrist in diversen lokalen Garagenrockformationen. Die Ehe geht zu Bruch, doch er gründet kurz danach mit seiner Ex-Frau das ungewöhnliche E-Gitarre/Schlagzeug-Duo The White Stripes. Bereits erste Konzerte der Miniaturband verlaufen vielversprechend, sie stoßen auf Interesse beim Publikum, Musikmanagern und kleinen Plattenfirmen. Jack White entwickelt ab jetzt erstaunliche autodidaktische Fähigkeiten, plant ein visuelles Konzept für die Band, leitet und produziert folgende Aufnahmen, verwendet ausschließlich analoges Equipment und erweist sich auch als kluger Geschäftsmann, indem er die Zügel von Anfang an in der Hand behält, keine Vorschüsse annimmt, Aufnahmen selbst finanziert und lediglich lizenziert und nicht verkauft. Es folgen Konzerttourneen, Singles, Alben und schließlich der weltweite Erfolg mit „Elephant“ und dem internationalen Hit „Seven Nation Army“, der bereits kurz nach Veröffentlichung zur Hymne bei sportlichen Veranstaltung auf der ganzen Welt wird. White unterstützt weiterhin Musikerkollegen und Bands aus Detroit, verlässt seine Heimatstadt jedoch und zieht nach Nashville, wo er ein als Lager geplantes Gebäude innerhalb kürzester Zeit als Kombination von Laden, Label, Plattenfirma, Studio, Livebühne und Thinktank installiert. Es folgen Veröffentlichungen mit den Raconteurs, mit der Band Dead Weather (als Schlagzeuger!) und etliche als Produzent (Loretta Lynn, Wanda Jackson). Kurz nach der offiziellen Bekanntgabe der Auflösung der White Stripes im Jahr 2011) veröffentlicht White sein erstes Soloalbum „Blunderbuss“ (2012), eine weiteres Album folgt mit „Lazaretto“ (2014).

Hasted gelingt es diese Entwicklungen detailreich und unterhaltsam zu vermitteln. Das funktioniert, weil seine Schrift mehr ist als eine reine Biographie. Es wird darin zusätzlich die Garagenrockszene Detroits portraitiert und wertvolle Einblicke in das Selbstverständnis der amerikanischen Indierockszene geboten. Der Autor konnte dabei nicht auf eine Zusammenarbeit mit Jack White zurückgreifen. Seine Darstellungen basieren auf frei zugänglichem Material wie Alben, Konzertdokumentationen, Webseiten, Zeitungsberichten und Buchpublikationen, zusätzlich hat er historische Schauplätze besucht und Interviews mit Bandkollegen, Weggefährten, Veranstaltern und Mitarbeitern geführt. Es ist erstaunlich welche Fülle von Materialien Hasted auf diese Weise gesammelt, gesichtet und sortiert haben muss. Die Biographie ist in der ersten Hälfte noch dicht und prall gefüllt, im letzten Drittel dünnt die Erzählung allerdings zunehmend aus. Ob dem Autor zum Ende hin schlichtweg die Luft ausging oder hier einfach zu wenige interpretierbare Informationen vorlagen, ist schwer zu sagen. Immerhin arbeitet er sich noch bis ins Publikationsjahr Anfang 2016 voran, hält sich am Ende mit etwaigen Prognosen oder künstlerischen Ausblicken auffällig zurück.

Fazit: Hasted ist es gelungen ein ausführliches, facettenreiches und faktensattes Portrait eines herausragenden, zeitgenössischen Künstlers vorzulegen, dessen Schaffen und Wirken weit über Singen und Songschreiben hinausreicht, ja, der mit seiner Denk- und Arbeitsweise ein neue Ästhetik entwickelt hat, die zugleich traditionell und zukunftsweisend, konservativ und fortschrittlich ist. Es ist eine besondere Stärke des Buches, dass es über die Form einer Biographie hinausreicht und zusätzlich besondere Einblicke, wohl strukturierte Gedanken und eigene Interpretationen bietet. Der Mythos, der diesen Künstler umgibt, wird auf diese Weise nicht verkleinert, sondern wirkt noch faszinierender.

Tipp: Während des Lesens am besten die angesprochenen Alben zum Mithören bereit halten! Am besten natürlich als Vinylausgabe, denn: Your Turntable’s not dead!

Das Buch enthält mehrere Farbfotoabdrucke. Das gebundene Buch erscheint bei Omnibus Press, hat 320 Seiten und kostet im englischen Original ca. 24,00 Euro.

hm soweit nix neues denk ich, aber mal schön es in schwarz/weiss zu lesen – wie schauts eigentlich filmographisch aus bei herr white?

wusste bis eben nach ner kurzrecherche im netz gar nicht dass er sowohl bei unterwegs nach „cold mountain“ und „coffe and cigarettes“ (geile scene in der er meg seine tesla coil vorführt https://www.youtube.com/watch?v=sL9bq3YmHJo ) ausser bei der doku The White Stripes Under Great White Northern Lights mitgespielt hatte; das is auch schon was her, da war er noch nicht in meinem dunstkreis (2003)

wäre doch mal ein Anlass für ne Filmbio…

@Bernhard: Na ja, es ist schon cool im Detail nachzulesen wie sich die Garagenrockszene der 1990er in Detroit in fast kompletter, kultureller Isolation entwickelt hat. Technisches Können zählte da gar nichts, eine originelle Idee war dafür alles. Es wurden lustig Bands gegründet und aufgelöst, jeder spielte mal mit jedem, auch viele Frauen unter den Bandmitgliedern, es wurde viel getrunken und gefeiert und neue Präsentationsformen ausprobiert z.B. Powertrio zum Duo reduziert. Ob man spielen konnte, war allen scheissegal, ein paar innovative Songtexte gleichten das locker aus, Vinyl war King und komplette Alben wurden an wenigen Tagen auf alten, ausrangierten Bandmaschinen im eigenen Wohnzimmer aufgenommen, danach eine Vinylsingle gepresst und an die Freunde verschenkt, Geld um zu bezahlen hatte ja eh keiner.

Bei aller Tragik auch irgendwie beneidenswert. Bei mir waren die 90er geprägt von schlechtem Radiotechno, allgemeinem Desinteresse eigentlich gegenüber allem und jedem und den Auswüchsen des neo-liberalen Wirtschaftssystems. Was für ein mieser Deal!

@Dennis

jo right – hört sich cool an; das duo white meg fand ich eh schon immer hammer und cool, meine 90ies waren auch musikalisch frustrierend, nix neues abgesehen von grunge, der aber auch nur ne aufgekochte nudelsuppe des rockgeschäfts war und ganz schnell sauer wurde, tragischerweise durch nen headshot mal anders….reden wir nicht von gesamtgesellschaftlichen desasterareas….

@Norbert Schläbitz: In meiner aktuellen Buchbesprechung „Jack White. How he built an Empire from the Blues“ bestätigt sich übrigens ihre Aussage von der GfPM-Tagung, dass viele, wenn nicht die meisten substanziellen Beiträge zur Popularmusikgeschichte gar nicht von Musikwissenschaftlern, sondern von Liebhabern und (Musik-)Journalisten stammen. Eine wahre, aber auch ernüchternde Feststellung, die ich meiner Erfahrung nach voll bestätigen kann. Genau genommen kann man da den Laden eigentlich zumachen oder soll man bei diesem Gesamtzustand wirklich auf eine inhaltliche Veränderungen hoffen?

Ich bin selbst hin und her gerissen, tendiere aber zu ersterem. Um es mal provokant zu formulieren: Eine Schließung sämtlicher deutschen musikwissenschaftlichen Institute wäre für mich persönlich kein Verlust, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach eine Befreiung. Wenn sich Musikforscher dem freien Markt ausgesetzt sähen, blieb den Lesern wahrscheinlich ein Haufen Gelaber erspart, die Autoren würden sich genau überlegen, worauf sie ihre dann plötzlich sehr wertvolle Zeit verwenden. Übrig blieben dann die, die wirklich was zu sagen haben und deren Texte wirklich jemanden interessieren. Das wäre meiner Ansicht nach nicht unbedingt ein Nachteil. Es wäre einen Versuch wert, steht aber wohl leider nicht zur Diskussion.

Nun ja, immerhin werden ja immer wieder mal Institute geschlossen, weil aus der Außenperspektive kritisch nachgefragt wird, was die Musikwissenschaftler vor Ort da überhaupt machen, wo die so genannten Meister alle x-fach schon beforscht wurden.

Wie sagte mal ein Musikwissenschaftler zu einem potentiellen Promovenden: „Zu Schubert lasse ich Sie keine Arbeit schreiben, zu dem ist schon alles geschrieben worden.“ Das ist Klartext! Was bleibt, sind Petitessen, bei denen es oft fragwürdig erscheint, ob die mit hohem Geld- und Zeitaufwand erforscht werden müssen.

Niklas Luhmann sagte mal, ein anderes Fachgebiet betreffend, sinngemäß, dass solche mikrologische Studien zu betreiben ein Abnagen des letzten Knochens ist. Diese Diagnose ist auf die Musikwissenschaft 1:1 übertragbar. Wenn man ehrlich ist, gehen hier zum Teil hochbezahlte Menschen ihrem persönlichen Hobby nach. Das mag man auch machen, nur sollte man das dann auch persönlich finanzieren. Es ist das Eigeninteresse, was treibt. Der gesellschaftliche Nutzen bewegt sich dagegen im Grenzbereich von Null!

Ich möchte diese Kritik nicht für alle Musikwissenschaftler verstanden wissen, die sogenannte Historische Musikwissenschaft allerdings ist im hohen Maße davon betroffen. Rührig zwar, aber ohne Nutzen werden Quellen gehoben und wird philologische Kärrnerarbeit betrieben. Problematisch daran erscheint obendrein, dass die Ergebnisse solcher Arbeit Studierenden angetragen wird, die mit solchem Wissen ausgestattet beruflich kaum Aussichten haben, irgendwo unterzukommen.

Insofern wäre es nützlich, frei werdende Stellen der Historischen Musikwissenschaft umzuwidmen. Dabei wäre darauf zu achten, dass thematisch abgegrenzt wird von früheren Zeitaltern und zugewendet der Gegenwart im breiten Maßstab.

Aus sich selbst heraus scheint mir das Fach kaum revisionsfähig. Das Schließen einzelner Institute macht daher seine guten Sinn, weil die Notwendigkeit zur Revision sich doch irgendwo aufdrängt, wenn schon nicht aus Einsicht so doch aus der Not zum Selbsterhalt…

na das ist ja mal ein erfreulich selbstkritischer Klartext zu vielen Arbeiten im Elfenbeinturm; ich denke das sehen viele Laien oft ebenso.

Zum Thema persönliches Hobby in der (Musik)Wissenschaft möchte ich noch anmerken, dass ohne dieses eben oft sehr persönliche Interessen oder gar Besessenheit betriebene Tun, wissenschaftlicher Erfolg gar nicht oder eben seltener zustande käme und zudem eine zu starkes utilitaristisches Streben und Handeln in den (Geistes)Wissenschaften ebensowenig wünschenswert wäre. Was wäre sonst mit der Kunst an und für sich?

Gegen ein Hobby, das man zur Grundlage wissenschaftlichen Strebens macht, ist zunächst einmal nicht grundsätzlich etwas zu sagen. Das mag man leben und sich diesem hingeben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Hobby auch eines Regulativs bedarf, man auch hier und da sich rechtfertigen sollte, wenn man dieses Hobby fremdfinanziert betreiben will.

Ich kann mich natürlich der Erforschung der Tabulaturenwelt eines unbekannten Meisters im 15./16. Jahrhundert, gefunden in einer x-beliebigen Kirche des Örtchens xyz hingeben, dieser gar ein ganzes Leben widmen, aber müssen knapp bemessene Mittel wirklich dafür bereitgestellt werden, während eine breit aufgestellte jüngere Musikgeschichte brach liegenbleibt? Es ist also eine Güterabwägung.

Im Privaten mag so der Hobby-Forscher diesem sein ganzes Leben widmen, sollte sich darin nach Veröffentlichung ein vitales gesellschaftliches Interesse spiegeln, finanzieren sich die Folgeforschungen von ganz alleine. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die etablierte Musikwissenschaft der Petitessenforschung nicht entkommen wird, solange man nicht dieser einen Riegel vorschiebt. Das Hobby rekrutiert sich auch aus dem, was man im Studium vorgelegt und vermittelt bekommt. Das ist aber in der Regel nur jenes, was das Establishment in Sachen Musik selbst kennt, die Musik der Gegenwart ist das zumeist nicht.

Die bleibt ein unbekannter Kontinent, weil die Vertreter des Faches allein auf den kleiner werdenden Inseln der Vergangenheit verbleiben, während die Musik wächst und wächst und wächst. Man kann auch sagen, während man auf der sicheren Insel nach alten Funden gräbt, nach im Sinne Lehmanns kleinen und und noch kleineren Knöchelchen, wächst die Inkompetenz in Sachen Musik, weil man sich neuen Ufern versagt, ja mehr und mehr versagen muss, weil der Gegenwartsklang einen schier überwältigt und man gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll.

Diese selbst gewählte und wachsende Inkompetenz in Sachen Musik sieht ihren Grund auch darin, weil man mit dem angeeigneten Methodenrepertoire, geeignet für die Musik der Vergangenheit und weitgehend notenbasiert, wenig anfangen kann, wenn es um die Musik der Gegenwart geht. Man steht dieser also völlig hilflos gegenüber. Also bleibt der Ratlose der gut beforschten Musik von Bach, Beethoven & Co treu, während die Musik sich am ganz anderen Ort längst abspielt.

Es wäre das Hobbytum mit Blick auf Bach, Beethoven & Co immer noch zu rechtfertigen, wenn jene, die die Musik der Gegenwart zum Hobby erhoben haben, vergleichbar gefördert würden. Das ist aber beileibe nicht der Fall. Die institutionalisierte Musikwissenschaft bleibt da lieber unter sich, vernachlässigt alles, wovon sie keine Ahnung hat, und tut so, als ob sie Wesentliches zur Musik noch sagen könnte, als ob es ein Jenseits dessen gar nicht gäbe. Die DfG Förderung gegenüber Musik der Gegenwart ist sehr überschaubar, während die Hobbyforschung zur Musik der Vergangenheit opulent sich ausnimmt.

Hobby ist also nicht gleich Hobby. Die – ich erlaube mir die Wertung – hobbygeleitete Irrelevanz wird finanziert, die potentielle Relevanz mit Blick auf die Musik, die uns nähersteht, auch dem Hobby geschuldet, ignoriert.

Herzlichen Dank für diesen offenen und mutigen Kommentar. Ich bin ganz positiv überrascht, dass es möglich ist einen solch (selbst)kritischen Austausch mit einem Vertreter einer akademischen Institution auf einer offenen Plattform zu führen. Das habe ich mir immer gewünscht, schön, dass es passiert. Hier noch einige Gedanken:

Ich denke, persönliches und allgemeines Interesse müssen gar nicht immer im Widerspruch zueinander stehen. Es ist sogar ein Vorteil, wenn sich intrinsische und extrinsische Motivation überlagern.

Was sich aber oft im krassen Missverhältnis zueinander verhält ist Erfahrungswissen einerseits und Forschungs- bzw. Forscherwissen andererseits. Das kam für mich auch bei der Tagung in etlichen Vorträgen wieder unverblümt heraus. Die Forscher, manchmal auch ganze Forschergruppen, arbeiten jahrelang an Projekten und kommen dann auf Umwegen und mit unglaublichen Aufwand zu Erkenntnissen, die für jeden halbwegs bewanderten Praktiker erprobter und bewährter Alltag sind. Es werden Quellen zitiert, Experimente und Umfragen gemacht, Datenbanken angelegt, ausgewertet und in Tabellen dargestellt um am Ende vollkommen banale „Erkenntnisse“ zu präsentieren. Als Musikproduzent, Musiker und Instrumentalpädagoge kann ich mir da oft nur verwundert die Augen reiben. Ganz oft werden auch naheliegendste Informationen nicht einfach bei erfahrenen Experten erfragt, sondern auf komplizierte und nicht selten fehlerhaft Weise akademisch erforscht und formuliert. Ich denke es müsste viel öfter externe Expertise zu Rate gezogen werden. Das würde Zeit und Geld sparen, wäre up to date und würde die Aussagekraft deutlich verbessern.

Ein weiteres Phänomen erkenne ich darin, dass es ganz offensichtlich auch keine klaren Adressaten für die Forschung und Forschungsergebnisse gibt. Warum stellt sich eigentlich keiner die Fragen: Für wen schreibe ich das? Wen könnte das interessieren? Als Musikproduzent, Musiker und Instrumentalpädagoge habe ich bei jeder Lektüre, bei jedem Austausch naturgemäß immer auch die praktische Verwendbarkeit oder einen Nutzwert im Auge. Was kann ich mit dem erworbenen Informationen persönlich anfangen? Diese naheliegende Frage sollte man sich im musikwissenschaftlichen Milieu aber lieber nicht stellen und schon gar nicht öffentlich formulieren. Da wird dann gerne gleich die Keule von wegen Freiheit der Forschung herangezogen, ja, ja.

Auf diese Weise hat die Musikwissenschaft bedauerlicherweise längst ihr fachlich verwandeste Zuhörerschaft verloren: Die praktizierenden Musiker. Und Musikhörer und Liebhaber sind freilich schon längst ausgestiegen bzw. waren als Leser- und Hörerschaft sowieso nie vorgesehen.

Ich halte es im Sinne einer von ihnen ins Spiel gebrachten grundsätzlichen Revision des Faches daher für angebracht junge Musikwissenschaftler und Pädagogen immer auch in der Vermittlung von Inhalten zu unterrichten. Zielführend sind da das regelmäßige Verfassen von Konzert- und Einspielungskritiken, Interviews, Werstattbesuche, Ausstellungs- und Reiseberichte, Fotostrecken etc. pp. Man lernt schreiben indem man schreibt, man lernt Musik indem man sie hört und macht. Und alle Gräben zwischen E und U, Hoch- und Trivialkultur, wissenschaftlich und journalistisch, konservativ und modern, analog und digital sollten wir dafür überbrücken. Ich versuche das mit meiner Arbeit an diesem Blog.

Falls sie zu diesem Thema einen kompakten, journalistischen Beitrag verfassen wollen, biete ich hiermit diesen Blog als Veröffentlichungsplattform für einen kritischen Gastbeitrag an. Würde mich freuen.

Vielen Dank für die Einladung zu einem Gastbeitrag. Ich nehme diesen gerne an. Das eine oder andere lässt sich sicher dazu sagen. Mit dem Thema Musikwissenschaft und die daran umrankenden Probleme beschäftige ich mich seit nunmehr sechs/sieben Jahren.

Es wird allerdings ein Weilchen dauern, da ich zunächst einmal unser Schulbuch fertigstelle. Bis dahin kann ich, worauf ich schon mal hinwies, nur auf mein Buch „Als Musik und Kunst dem Bildungstraum(a) erlagen. Vom Neu-Humanismus als Leitkultur, von der Wissenschaft der Musik und von anderen Irrtümern“ verweisen, das eben dieses Thema breit aufarbeitet.

Jedenfalls: Ich melde mich.

Gruß

Norbert Schläbitz

Spannend.

Hoffentlich geht’s weiter.

Zu:

„Es werden Quellen zitiert, Experimente und Umfragen gemacht, Datenbanken angelegt, ausgewertet und in Tabellen dargestellt um am Ende vollkommen banale „Erkenntnisse“ zu präsentieren.“

Ich denke, es gibt umfangreiche Standards und Regelungen, wie wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren auszusehen hat.Daß da manchmal ein einfaches Ergebnis einen Riesen-Hinterbau hat, ist den Verfahrensanweisungen geschuldet.